![]()

金継ぎの材料と方法について一部ですが簡単にご紹介いたします。

|

|

| 下地に使う漆と下地粉、ヘラ、筆です。 筆は猫の毛の筆、時には鼠の毛を 使用します。鼠の毛の筆はとても希少で 入手困難です。このような貴重な材料を作る 職人さんに伝統工芸は支えられています。 |

蒔絵に使う金粉と道具です。左下から |

|

|

| ①下地漆です。漆は空気に触れると 黒く変色します。 |

②漆と小麦粉を混ぜると粘りが出ます。 これを麦漆と言って、接着剤になります。 |

|

|

| ③割れた陶器の断面に、ヘラを使い糊漆を付けます。 壊れ方によっては、強度の優先の為、断面にミゾを彫ったり、 陶磁器用の接着剤を使用する時もあります。 |

|

|

| ④縛りつけて圧着します。 ずれないように、上手く着けるには ちょっとした技が必要です。 |

⑤漆は適度な湿度と温度によって硬化します。 2週間程したら丈夫につきます。 |

|

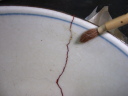

| ⑥ヒビにそって下地、下塗り、中塗り等5,6回は 塗って、ヒビの線を形良く整えていきます。作業の 8割はこのような地道な下地仕事です。 |

|

| ⑦ほこりがつかないよう注意して金粉を蒔き付けます。 今回は毛棒を使用しました。 時には専用の粉筒を使用します。 蒔いているのは、金消し粉という金粉の中で最も細かい金粉です。 |

|

| 省略した部分もございましたが、完成写真です。 |

| ちなみに粉を蒔いた後はさらに漆を薄く2、3回塗り、 金粉を丈夫にします。 また、金粉を炭を使って丁寧に研いだり、磨く事をします。 以上のような工程で出来上がります。 完成には最低でも一ヶ月はかかります |

|

|